阿部代表が現在の活動を始めたきっかけは、地域の子どもたちに「新宿への誇り」を持ってほしいという思いからであった。

大都会というイメージが先行しがちな新宿だが、そこには宿場町として栄えた歴史や、人々が受け継いできた文化がある。その存在を子どもたちに伝え、地域への誇りにつなげたいと考えたことが出発点だ。

2008年頃、新宿の歴史を調べるなかで「内藤とうがらし」の存在を発見した。江戸時代からこの地で育てられ、江戸の食文化を彩った伝統野菜である。

この発見をきっかけに調査を続け、2010年にはNPO法人おいしい水大使館が「内藤とうがらしプロジェクト」を立ち上げ、地域開発プロデューサーを務める成田重行リーダーを中心に栽培・ブランド管理・教育活動を続けてきた。その後、小学校などの教育現場でも少しずつ取り入れられ、地域の子どもたちにも広がっていった。

コロナ禍になると家庭菜園ブームが広がり、品質管理がされていない内藤とうがらしも出回るようになる。内藤とうがらしは生産が難しく、品質を保つにも手間がかかる。阿部代表はブランドの品質管理の重要性を痛感し、「活動10周年を迎えた今、内藤とうがらしの周知方法を変えていく必要がある」と強く感じた。

そこで阿部代表は新宿観光振興協会、国民公園協会新宿御苑と協議を重ね、三者で「新宿エコ・カル2024協議会」を設立。その際、新宿観光振興協会の助言から「地域のサステナブル・ツーリズム推進助成金」の存在を知り、申請に至った。

事例紹介

新宿御苑でサステナブルなイベントを実現

~新宿発祥の内藤とうがらしを通じて歴史と文化を次世代へ

- 活用した支援メニュー(最新版)

- 地域のサステナブル・ツーリズム推進助成金(令和7年度)

事業者情報

- 企業名

- 新宿エコ・カル2024協議会(NPO法人おいしい水大使館)

- 所在地

- 東京都新宿区新宿1丁目7-10

- HP

- https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303268236

現在の新宿御苑周辺にあたる内藤宿場(内藤新宿)は、甲州街道の最初の宿場町である。江戸時代には、このように街道ごとに旅人が休む「宿場」が置かれていた。宿場は人や物資が集まる拠点であり、江戸と地方を結ぶ重要な役割を担う場所であった。そして、交通の要所として栄えたこの地で生まれたのが、伝統野菜「内藤とうがらし」だ。

内藤とうがらしは、鷹の爪より辛さが穏やかで旨みが強く、枝先に房状の実を上向きにつける独特の形が特徴だ。また、内藤とうがらしは2013年に「江戸東京野菜」に認定されており、希少な伝統野菜として知られている。

いま、新宿は大都市として発展を遂げているが、その土地の歴史を知る住民は少なく、未来を担う子どもたちをはじめとした世代にも十分に伝わっていない。

今回は、新宿の伝統野菜「内藤とうがらし」を通じて地域の子どもたちに地域文化を伝える活動を続けている新宿エコ・カル2024協議会(NPO法人おいしい水大使館)の阿部千由紀代表に話を伺った。

<補助金・事業を利用したきっかけ>

子どもたちに伝えたい、新宿の誇りと文化の歩み

<補助金・事業を活用した取り組み>

学び、遊び、味わう、新宿御苑で広がる体験プログラム

阿部代表は「内藤とうがらしを単なる食材としてではなく、歴史や文化を映し出す地域の象徴としてどう伝えるか」を模索した。

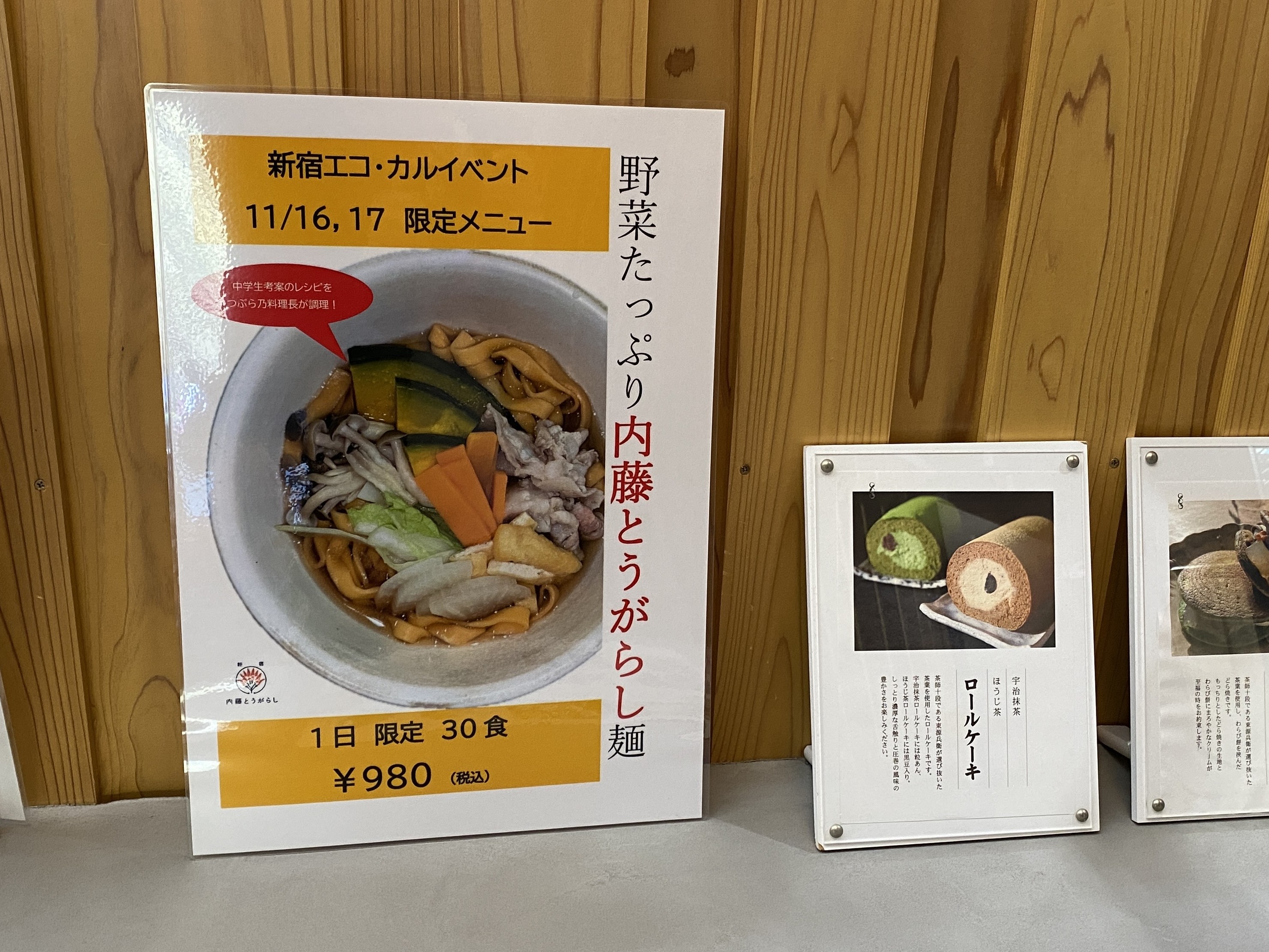

その思いから、「地域の人に深める」「都内の人に広める」「世界へ発信する」という三つの目標を掲げ、2024年11月16・17日に「新宿エコ・カル2024 in 新宿御苑」を開催することとなった。

イベントの中心となったのは、「新宿内藤とうがらしサミット(子どもとうがらし学習発表会)」だ。このサミットは、成田リーダーが子どもたちとともに学習を重ねてきた活動の集大成でもある。従来は大学の講堂など限られた場で実施してきたが、今回は初めて新宿御苑の芝生広場に会場を移すこととなった。

子どもたちは内藤とうがらしの歴史や栽培方法、料理としての活用法などを題材に、ダンスや落語、歌、群読など多彩な手法で成果を披露し、観客に新宿の文化を鮮やかに伝えた。

その他に実施されたのが、新宿御苑の植物や歴史を学び園内を歩く「新宿御苑探究コース」、芝生で木のおもちゃに親しむ「木育キャラバン」など、子どもたちが楽しみながら学べるプログラムだ。

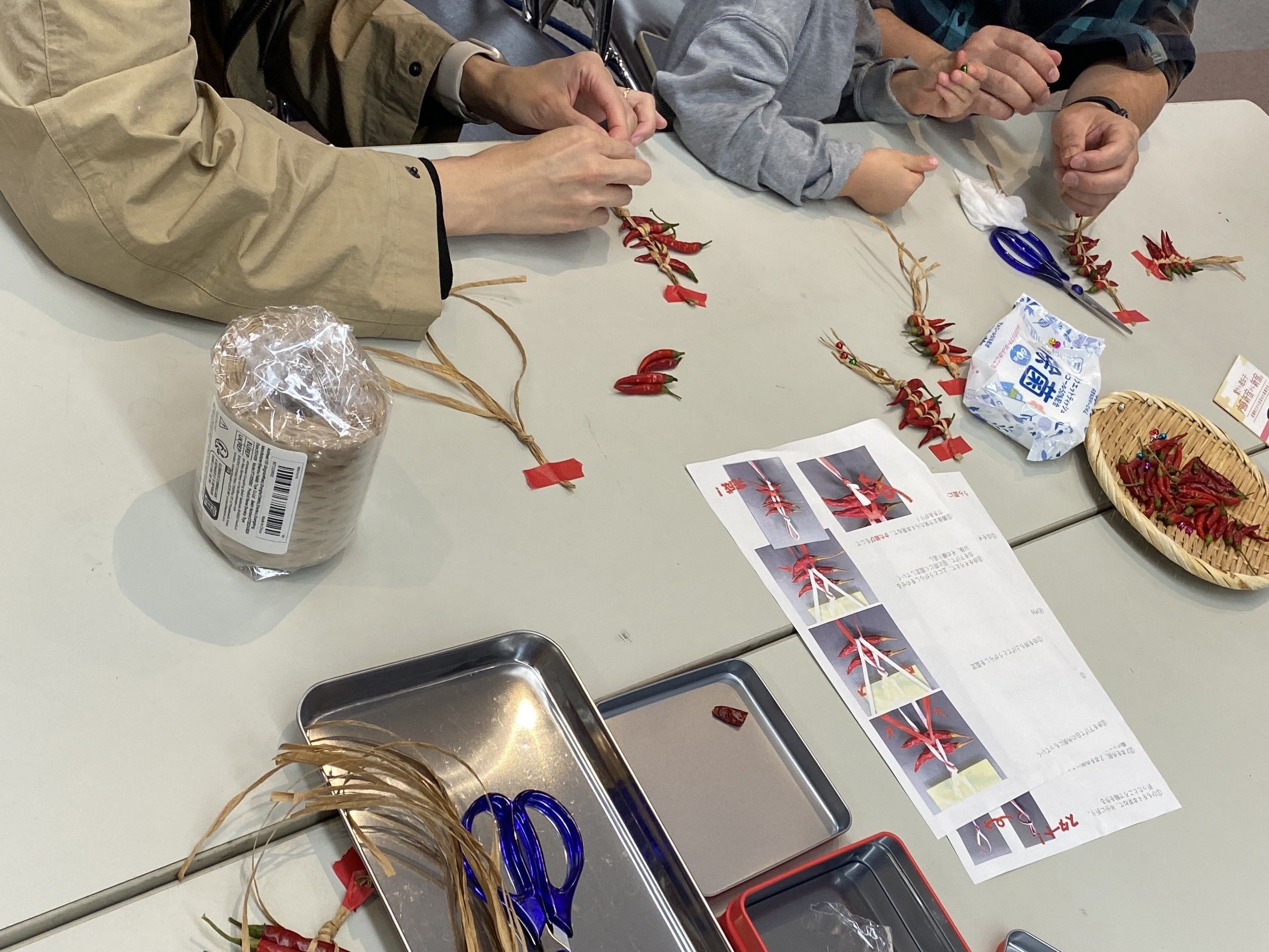

さらに、中学生が考案したレシピを基にした内藤とうがらし料理の販売や、唐辛子をモチーフにした栞づくり・吊るしづくりの体験など、内藤とうがらしに親しめる企画も展開された。

会場の中央には、参加者が一枚ずつ思いを込めて飾りつける「この木なんの木みんなの木」とうがらしモニュメントが登場し、来場者がともに作り上げる参加型の空間が広がった。世代や立場を超えた人々が集い、内藤とうがらしを通じて新宿の魅力を共有する二日間となった。

イベント運営は、阿部代表にとって初めての挑戦でもあった。新宿御苑という特別な環境での開催には多くの制約があり、安全面や自然保護への配慮が求められた。その中で可能な手法を模索し、一つずつ試みを積み重ねた結果、芝生を舞台とした発表が実現したのである。子どもたちが自由に表現できる環境が整い、地域にとっても新たな可能性を示す場となった。

<概算費用>

総事業費:約278万円

そのうち補助金:約126万円

<補助金・事業の活用スケジュール>

申請:2024年1月

交付決定:2024年2月

実績報告書:2024年12月

額決定:2025年1月中旬

補助金受取:2025年1月下旬

<効果>

約7,000人が来場。学びと誇りを次世代へつなぐ

「新宿エコ・カル2024 in 新宿御苑」は大盛況で幕を下ろし、二日間で延べ約7,000人が来場した。

メインとなる「新宿内藤とうがらしサミット」には、1,000人以上の子どもたちが参加した。保護者や先生からは「子どもたちが地域の文化を誇りに思える場になった」との声が寄せられ、高い評価を得た。

さらに、地域企業と学校が協力し、それぞれのサステナブルな取り組みを、内藤とうがらしを通じて紹介する企画も展開された。衣料メーカーが新宿御苑や内藤とうがらしをモチーフにオリジナルのエコバッグを制作するなど、企業と教育現場の協働による新しい形を打ち出した。

内藤とうがらしを学んだ子どもたちからは「給食で食べたい」という声も上がり、学校給食への導入を検討する動きも生まれている。先生や栄養士からも前向きな反応が寄せられており、教育と食を結びつける新たな展開として期待が高まっている。

阿部代表は「子どもたちに地元・新宿への誇りを持ってもらいたい」と語る。内藤とうがらしについて学ぶことは、食材を知るだけにとどまらず、ものを見る目を養い、文化を大切にする姿勢につながるという。子どもたちが次の世代へ内藤とうがらしを通して新宿の誇りを伝え、その中から新宿発のとうがらし博士が誕生することも期待している。

東京は常に新しいものが入ってくる土地だからこそ、地域に根付いた伝統を守り、未来へとつなぐ意義は大きい。阿部代表は「多文化共生の街・新宿にあっても、地域の象徴となるものがあることが、地域に対する誇りを生み出す力になるのではないでしょうか」と笑顔で締めくくった。