梅若能楽学院会館・能楽堂は閑静な住宅街の一角に位置しており、3年前、隣にマンションが建設されたことで周囲を囲まれる形となった。これにより、道路からの騒音が遮られるという利点もあったが、一方で奥まった場所にある能楽堂は外から見つけにくくなり、場所がわかりづらいとの声が上がるようになった。特に、周辺に街灯が少ないことから、夜間の稽古帰りには、「通るだけで怖い」といった声も寄せられていた。

梅若氏は、歴史あるこの建物を多くの人に活用してもらいたいとの思いから、積極的に貸し出しを行ってきた。しかし、「夜は暗くて怖い」という声を受け、夜間の貸し出しには慎重にならざるを得ない状況が続いた。

梅若氏は、能楽堂でのイベントプロデュースに携わる中で、東京都の各種補助金を活用する機会も多かった。そのような折、知人から「建造物等のライトアップモデル事業費助成金」の紹介を受けた。

梅若氏は、同補助金は大規模な施設が対象となると思い、「当館のような小規模施設が申請してもよいのだろうか」と、ためらう気持ちがあったが、問い合わせをしたところ対象になることがわかった。そこでライトアップによって夜間の暗さという課題が解決できるかもしれないと考え、申請を決断した。

事例紹介

格式ある能楽堂をライトアップ

~やさしい明かりに導かれ、夜も安心して集える場所へ

- 活用した支援メニュー(最新版)

- 建造物等のライトアップモデル事業費助成金(令和7年度)第2回

事業者情報

- 企業名

- 公益財団法人梅若会(梅若能楽学院会館・能楽堂)

- 所在地

- 東京都中野区東中野2-6-14

- HP

- https://umewaka.org/

公益財団法人梅若会が管理する梅若能楽学院会館・能楽堂は、地下鉄大江戸線・丸の内線の中野坂上駅から徒歩8分、山手通りから少し入った場所に佇む、歴史ある能楽堂だ。

梅若家は、室町時代に起源を持つ能楽観世流の名門である。二代梅若実は、戦災で焼失した舞台の再建を強く望んでいたが、志半ばで逝去。その意志を継いだ息子、梅若六郎により、1961年に梅若能楽学院会館の開校式が、翌1962年に第1回の入学式が執り行われた。教育施設として設立された同会館は、現在も能楽の継承と普及の拠点となっている。

梅若能楽学院会館・能楽堂を設計したのは、著名な建築家の大江宏氏。大江氏は、日本の伝統様式と西洋のモダニズム建築との「混在併存」の第一人者として知られる。能舞台や茶室の設計にも実績があり、格式と機能美を兼ね備えた本会館の建築は、まさに彼の代表作のひとつである。

梅若能楽学院会館・能楽堂は、能舞台での活用はもちろんのこと、東京都のユニークベニュー施設(※)として、近年ではさまざまな用途で多くの方に利用されている。2024年には世界的に有名なイタリアの高級自動車メーカーのシューズブランドをローンチする記念レセプションパーティーが開催され、その他にもファッションショーやコンサートなど多目的な国際文化の場としても利用された。

「建造物等のライトアップモデル事業費助成金」を活用し、夜間も活用できる東京都のユニークベニュー施設として、能楽堂の魅力を広げている公益財団法人梅若会。その取り組みについて、公益財団法人梅若会のアドバイザーである梅若幸子氏に話を伺った。

※ユニークベニュー施設とは、歴史的建造物、文化施設や公的空間等で、会議・レセプションを開催することで特別感や地域特性を演出できる会場のことを指す。

<補助金・事業を利用したきっかけ>

歴史ある能楽堂に、夜も安心して通える明かりを

<補助金・事業を活用した取り組み>

季節や用途に合わせて変化する、明かりの設計

「申請の際は、東京観光財団の担当者の方が親身に相談に乗ってくださり、面談も無事に乗り越えました」と語る梅若氏。

梅若氏はライトアップの専門知識を持っていなかったため、信頼できる照明デザイナーに依頼することにした。大江氏が設計した建物には、随所に趣のある意匠が施されており、梅若氏には、その魅力を引き立てる形でライトアップしたいという思いがあった。デザイナーは、建築の美しさを際立たせながらも、夜間の利用者が安心して通行できるような実用性を備えたライトアップを提案した。

また、実際の運用は梅若氏をはじめとするスタッフが担うことから、照明は誰でも簡単に操作できるものを選定するよう、デザイナーからアドバイスがあった。その結果、比較的簡単に色や角度を変えることができる照明器具を3点購入し、実用性と柔軟性の両立を図った。

能にとって大切な要素である光の持つ意味を大切に、梅若氏はライトアップの色合いや光の当て方にも強いこだわりを持ち、デザイナーやスタッフとともに試行錯誤を重ねた。

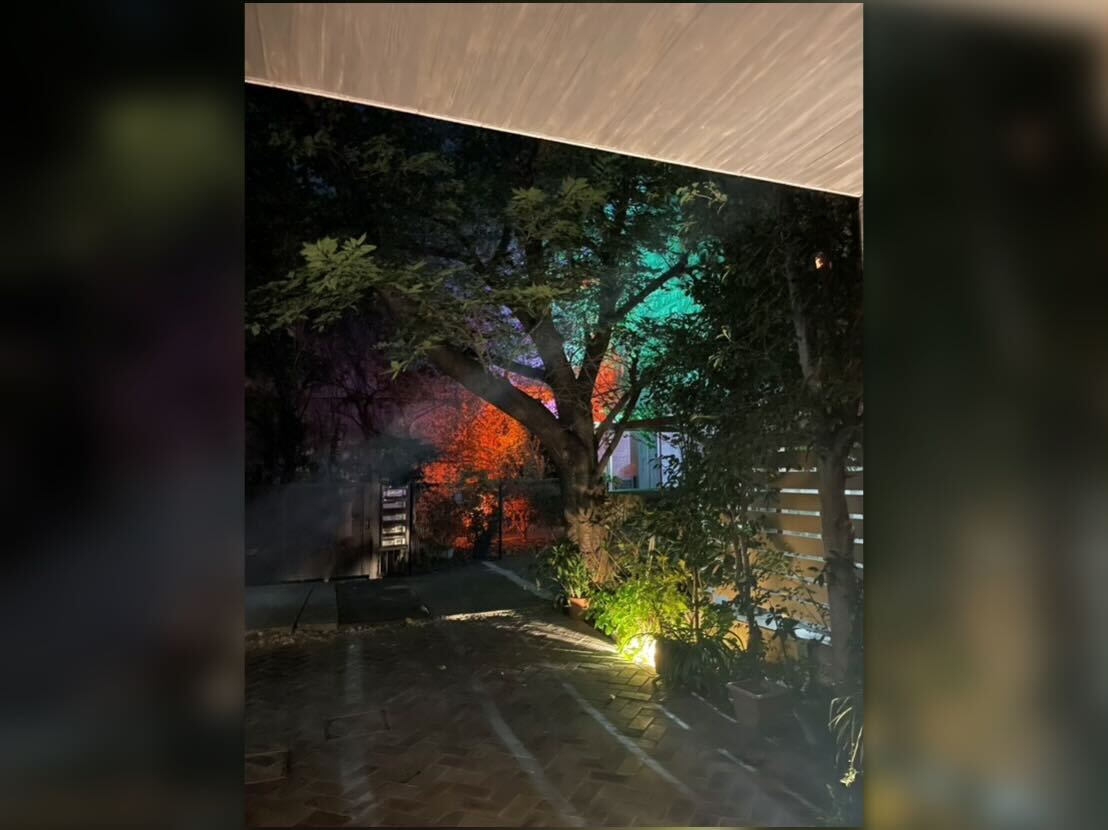

2024年9月から実際にライトアップを開始。ライトアップにはフィルムを用いており、季節や演目に合わせて色を変えている。通常はピンクや黄緑などの淡い色合いで照らしているが、夏の暑い日は青などの寒色に、華やかなイベントの際には赤のように派手な色にするなど、工夫がされている。夜は22時に自動的にライトが切れる設定にしており、特に問題なく運営ができているとのこと。

「補助金の活用によって、夜間の環境改善に一歩踏み出すことができました」と梅若氏は笑顔を見せた。こうして、建物の魅力を活かしつつ、安全性と利便性を兼ね備えたライトアップが実現した。

<概算費用>

総事業費:約98万円

そのうち補助金:約60万円

<補助金・事業の活用スケジュール>

申請:2023年12月

交付決定:2024年2月

実績報告書:2024年10月

額確定:2025年2月

補助金受取:2025年3月

<効果>

開かれた能楽堂が、人と文化をつなぐ場に

ライトを建物に当てることで、建物の陰影が静かに浮かび上がり、心地よい空間を演出している。

まず何よりも、夜間にも安心して貸し出しができるようになったことで、能楽堂の活用の幅が大きく広がった。これまで「暗くて怖い」と敬遠されがちだった時間帯にも人を迎え入れられるようになり「また来たい」と思ってもらえる空間へと変化してきている。

また、イベントをきっかけに訪れた人々が、初めて能楽堂という空間に触れる機会も増えている。こうした出会いが、能を知ってもらう入口となるのではないかと期待しているとのこと。

「能楽堂という場に敬意を持ってくださる方であれば、積極的に貸し出していきたい」と梅若氏は語る。舞台に上がる際には足袋の着用をお願いしているものの、それ以外の条件は厳しく設けていない。

ジャンルで線引きをしてしまえば、思いもよらないアイデアや表現の芽を摘んでしまう可能性もあり、「こんな使い方もあるのか」といった新たな発見の機会も失われてしまう。そのような考えから、あえて制限は設けず、柔軟な受け入れを心がけている。

夜間の貸し出しが可能になったことで、能楽堂で音楽を楽しんだ後に、建物内のロビーでお酒を嗜むといった、新たなスタイルのイベントも計画しているとのこと。また、照明器具を増やし、他のバージョンでの照明も検討している。

「イベントの幅が広がり、私たちの夢もどんどん大きくなっています」と、梅若氏は笑顔を見せる。

伝統を大切にしながらも、柔軟に時代と向き合い、開かれた場所として歩み続ける梅若能楽学院会館。静かな住宅街に佇むその空間には、これからも新たな文化との出会いが生まれていくだろう。